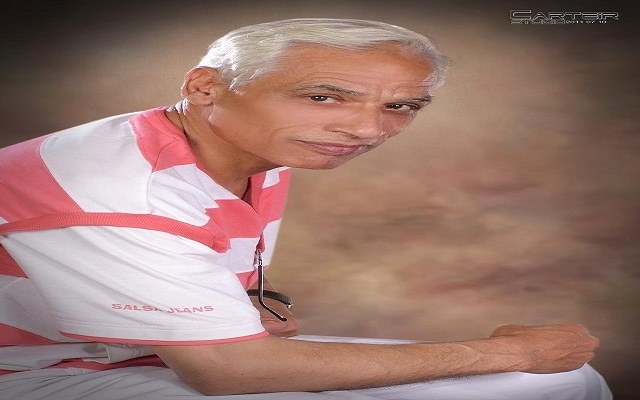

الشاعر الراحل أحمد محمود مبارك

—————

يبدأ الشاعر أحمد محمود مبارك – رحمه الله – قصيدته ( أميَّة ) بجملة تقريرية مباشرة هي : كانت أمي أميَّة .

ورغم تقريرية الجملة ومباشريتها إلاَّ أنها تحمل بُعداً لا يخفى على وعي وإدارك القارئ المثقف الذي يعرف الفرق الجوهري بين معنى الأمية ومعنى الجهل ، ولا يخلط بينهما ، حيث الفضاء الدلالي للأمية يقف عند حد عدم القدرة على قراءة ما يخطه القلم على الورق ، وعدم القدرة على الكتابة بالقلم على الورق فحسب، فهي لا تمنع عن صاحبها كونه يمتلك وضوح الرؤية ونفاذ البصيرة وامتلاك الحكمة والثقافة الحياتية ، وكثيراً ما يتفوق ويتميز بما يمتلكه فطرة سليمة وموهبة فطرية على الكثير من المتعلمين ، وإن كان لا يستطيع بالمعنى الدارج ( فك الخط ) ..

فإذا وقفنا على حكمة أن يبعث اللهُ سبحانه وتعالى رسولنا العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أميَّاً في حين أن معجزته القرآن الذي هو كلامُ الله الذي تنفسح معانيه دون شطوط ولا تنفذ

” قل لو كان البحرُ مِداداً لكلمات ربي ، لنفد البحرُ قبل أن تنفد كلماتُ ربي ولو جئنا بمثله مددا ” ( سورة الكهف ، آية 106 )

لأدركنا قيمة هذه الجملة التي تسمو بتقريريتها ومباشريتها على كل بلاغة ، ولمسنا ما يمكن أن نطلق عليه ( بلاغة التقرير ) ولعرفنا أنها جملة مدح ، فشاعرنا بالفعل يبدأ بمدح أمه ، والمفاخرة بها ، بالبدء بهذه الجملة الحاسمة وكأنها ، بل هي بالفعل من جوامع الكلم ، لذا فهو يسترسل بعد ذلك في بيان سمات هذه الأمية في تلكم الأم التي تستطيع أن تقرأ عيونه والمسطورَ على صفحاتِ جبينه ، إنها ليست بحاجة للحروف والكلمات لأنها بنفاذ بصيرتها تستطيع أن ترى ، وبوضوح المخبوء داخل إبنها ، ومن ثم تبدأ التعامل معه حسب ما قرأته في سريرته فهي :

تضم إليها رأسه حيناً ، وتغطيه بظلال أهدابها :

لا تقرأ غير عيوني

والمسطور على صفحات جبيني

فتضم إليها رأسي

حيناً وتغطيني بظلال الهُدبِ .

وتسقيني من نبع اللهفةِ والحب .

ولنا أن نلاحظ هذه المشهدية التي يبلوها هذا الكادر التصويري السينمائي المتحرك ، أو هذه اللوحة التشكيلية في صورة الأم التي تضم إليها رأس ابنها وتغطيه بظلال رموشها ، وتسقيه من نبع حنانها وحبها ، وما تعكسه هذه اللوحة وتبثه من مشاعر إنسانية راقية .

وإذا بدأت الصورة الفنية بقراءة الأم للمخبوء الغير معلن في دواخل الإبن ، فهي تبدأ بالإمتداد على جسد القصيدة برد فعل هذه الأم – كما رأينا – ثم يزداد امتدادها وتمطيها على جسد القصيدة بما يترتب على فعل الأم من الإبن :

فارجع غضا, فرحا, مرحا

رغم سنيني وسفيني

لنقف على دلالة أن هذا الإبن ليس طفلاً ، بل ما تشي به لفظة ( رغم ) هذه من أنه قد يكون شيخاً بالفعل ، خصوصا أنه بدأ قصيدته بالفعل الماضي ( كانت ) ، فنلمس سحرية فعل الأم في مشاعر الإبن ، هذه السحرية القادرة على إرجاعه – رغم رحلته مع الحياة – التي تفيدها كلمة ( سفيني ) إلى مشاعر الطفولة البكر :

غضاً / فرحاً / مرحاً .

لينتهي كادرٌ فنيٌّ ، ويبدأُ كاردر فنيٌّ جديد مع تلك التوقيعة التصويرية :

المح في عينيها نجمات السعد

التي تمتد أيضاً لتبين ماهية هذه النجمات السعدية على أنها :

تباشير ضياء ترقيني

من شر الناس

وشر الوسواس الخناس.

وهنا تتبلور خاصية التناص مع لغة القرآن ، دون مساس بقدسيته ، بل لتأكيد الإيمان بهذه القدسية .

” قل أعوذ بربِ الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ” ( سورة الناس )

ثم تأتي جملة :

وكانت أمي أُميَّة .

والتي بدأ بها الشاعر ، فلا يقف التكرار على التأكيد فحسب ، بل يتجاوزه إلى تدوير المعني ، أي جعله يدور فيكسبه بذلك ديمومة ً سرمدية وأزلية .

لينتقل بعد ذلك إلى حالة أخرى هي حالة صاحبته معه ، بادئنا بلفظة :

أمَّا

التي تفيد أن ثمة مقارنة ما ستحدث بين الحالتين ، وأن أول أوجه المقارنة هو نفي صفة الأمية التي أثبتها للأم عن الصاحبة :

فهي صاحبة غير أمية ، ولديها من الصفات المادية الدنيوية غير الفطرية الإلهية ما لديها من كونها :

جابت كل القارات

تزهو بثلاث لغات

تملك تحت الشعر المصبوغ بلون النار

العاشق دوماً للهيب السشوار

مكتبة تحوي كل فروع العلم .

ولنا أن نلاحظ أن جملة هذه الصفات هي أبعد ما تكون عن المشاعر والوجدان ، وأنها زائفة ومجرد صبغات على السطح ذات بريق زائف .. حيث تلك المكتبة مطمورة تحت تلك الصبغة ..

وهذا تناص إزاحي بالقلب للآية : ” كمثل الحمار يحملُ أسفاراً ”

وكم هو بديع أن يستخدم شاعرنا لفظة على غرار : السشوار كأسم آلة حداثية أو معاصرة عسى أن يدرجها المعجم اللغوي لقاموس اللغة العربية حيث اللغة أولاً وأخيراً مواضعة إجتماعية ووسيلة تواصل .

ولتأكيد اختلاف الحالتين يعمد الشاعر لتاكيد حالة القرب المادي الجسدي بصاحبته ، ومن نافلة القول بالطبع أن نشير إلى أن الصاحبة هنا بمعنى الزوجة :

وكثيرا ما يجمعنا كرسي واحد

ودثار واحد

نجم لايسهر تحت ضياه

سوانا

وتبدأ المفارقة بين الحالتين مع قول الشاعر : لكن .

والتي تفيد بأن ما بعدها لابد مخالف لما قبلها ، ويبقى أن يبن لنا الشاعر وجه أو أوجه الاختلاف :

لكن صاحبتي

لو ضمت كفي

لو جالت في صفحات جبيني

او فحصت بالمنظار

عيوني

لاتعرف ما يسعدني

لا تعرف ما يشقيني .

ولنا أيضاً أن نلاحظ أن الفحص هنا بهذه الآلة المكبرة للأشكال ، بالمنظار وليس بالبصيرة ، فهو لابد سيكون عاجزاً عن رؤية ما هو معنوي أو شعوري .

وإذن تشكل هذه الخاصية التصويرية مع الخاصية السردية والحوار الدرامي – كما لاحظنا – ملامح القصيدة التي تعزف مدلولاتها بإيقاع العروض الخارجي الذي ينجز غنائية الشعر العربي المتفردة ؛ والقوافي المتواترة في غير تكلف وهي من سمات التجربة الفنية الواضحة أيضا ؛ كل ذلك مع الإيقاع الداخلي المجروح بالمعاناة وبالوجود ذاته و هكذا وتتراكم أشارات الداخل والخارج في حركتها المتبادلة خارجيا وجوانيا لتمثل ارتدادا دائما نحو الذات الشاعرة في ورطتها المجتمعية والثقافية ؛ غير أنها – أي ذات الشاعر – تمتاز بتشابكها مع العالم الموضوعي بطريقة فنية وجمالية هي الأكثر تأثيرا ..

هكذا ينجح شاعرنا في إنتاج حالتين على التوازي لامرأتين : أمه وصاحبته ، وبلورة الفروق الجوهرية بينهما .

ورغم ما تحمله القصيدة من مشاعر الحب والحنان للأم ، وما تعكسه من جمود المشاعر في الحالة الموازية ، إلا أن البعد أكبر من ذلك في حقيقة الأمر ، حيث لا تقف دلالات القصيدة على كونها مكتوبة للأم أو للصاحبة ، بل تتعدى ذلك لبعد أوسع هو المقارنة بين المرأة الأصيلة التي نشأت وتربت على الفطرة السليمة وتسلحت بقوة حدسها ونفاذ بصيرتها وإنسانية مشاعرها ، والمرأة المعاصرة المنخدعة بأصباغ المعاصرة وزيفها وبريقها ، ليتحول هم القصيدة من الهم الذاتي إلى الهم العام ، وتلك قدرة لا تتأتى إلاَّ لشاعر كبير قد سما بلقبه عن كونه مجرد شاعر ، إلى كونه شاعراً مهماً .